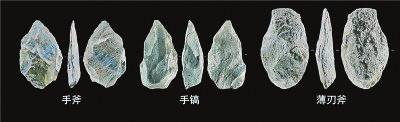

皮洛遺址出土的阿舍利技術(shù)體系組合

人類最早的歷史階段被稱為“石器時(shí)代”,是文字被發(fā)明以前的史前時(shí)代�����,故又稱“蒙昧?xí)r期”�����。學(xué)界將這個(gè)時(shí)代又進(jìn)一步劃分為舊石器時(shí)代和新石器時(shí)代�。舊石器時(shí)代從打制石器出現(xiàn)到大約1萬年前截止,人類過著狩獵采集�、居無定所的生活;新石器時(shí)代始于約1萬年前�,在此期間人類發(fā)明了磨制石器和陶器,有些社群進(jìn)入農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和定居生活�����。

石器時(shí)代是人類這一物種形成�����、演化�����、發(fā)展最重要的時(shí)期?,F(xiàn)代人類充滿智慧的大腦、豐富的物質(zhì)文明和高度發(fā)達(dá)的精神世界的種子�����,都在那個(gè)時(shí)期播撒�����、孕育;今天人類的一切技術(shù)與思想元素�����,都能在那個(gè)漫長時(shí)期中找到根基�����。而那個(gè)時(shí)代最重要的歷史角色�,就是看似古拙但奧秘?zé)o窮的石器。

石器�,破譯遠(yuǎn)古歷史的密碼

我們是如何知道在遙遠(yuǎn)的歷史時(shí)期存在過石器時(shí)代?這要?dú)w功于石器這類珍貴的遠(yuǎn)古文化遺產(chǎn)�����。

很早以前�,人們就對(duì)偶然被發(fā)現(xiàn)的有別于自然石塊的人工石制品表現(xiàn)出極大興趣與探究欲望�����。中國古代把新石器時(shí)代的磨光石器稱為“雷公石”“霹靂石”等�����,認(rèn)為它們是電閃雷鳴的產(chǎn)物。歐洲也是如此�,將遠(yuǎn)古的石器稱為“雷矢”“神箭”等。十七�����、十八世紀(jì)�����,在西歐一些地方多次發(fā)現(xiàn)非自然的奇石與已絕滅的哺乳動(dòng)物化石共生現(xiàn)象�����,有時(shí)人類遺骸也一起出土�����。這使學(xué)界認(rèn)識(shí)到�����,這些看似稀奇古怪的石頭其實(shí)是遠(yuǎn)古人類制造并使用的工具�����,人類歷史上曾經(jīng)存在過“石器時(shí)代”逐漸成為大家的共識(shí)。

東漢初年�����,袁康在《越絕書》中載:“軒轅神農(nóng)赫胥之時(shí)�,以石為兵,斷樹木為宮室……至黃帝之時(shí)�����,以玉為兵�����,以伐樹木為宮室……禹冗之時(shí)�,以銅為兵……當(dāng)此之時(shí),作鐵兵�,威服三軍……”可見當(dāng)時(shí)的先哲已經(jīng)萌發(fā)了上古存在石器時(shí)代�、玉器時(shí)代、銅器時(shí)代和鐵器時(shí)代的概念�����。目前最早的石器發(fā)現(xiàn)于肯尼亞一處距今約330萬年的遺址。從那以后�,石器作為古人類最主要的文化標(biāo)識(shí)登上世界舞臺(tái),經(jīng)歷了一系列技術(shù)模式的演變�����,從簡單到復(fù)雜�����、從粗陋到精細(xì)�,直至發(fā)展到今日人類工具箱中包羅萬象、無所不能的精工利器�����。

過去的人類離我們太遠(yuǎn)�,他們的行為方式我們無法直接觀察,他們的演化過程也缺乏史料記載�。但石器是遠(yuǎn)古人類的作品,保留了很多古人類相關(guān)信息�����,我們可以透物見人�����,加以分析和解讀。通過實(shí)驗(yàn)?zāi)M�、殘留物提取和顯微觀察等科研手段,研究者會(huì)在石器使用部位上提取到加工特定對(duì)象所形成的使用痕跡和殘留物�����,據(jù)此使人類砍伐樹木�、割肉剝皮等生產(chǎn)生活場景得以復(fù)原。石器的形態(tài)和疤痕特征都是信息載體�,記錄了人類的技術(shù)特點(diǎn)和思維活動(dòng)。

石器大多被深埋在層層疊疊的泥沙層中�,隨滄海桑田的變遷而不斷富集文化的積淀。時(shí)代越早�����,埋藏位置越靠下�����。我們可以把賦存石制品等文化遺存的遺址地層當(dāng)成一部地書�����,按時(shí)代早晚堆積形成的每一個(gè)層位相當(dāng)于一張書頁�,而人類化石、石器�����、用火遺跡�、動(dòng)植物遺存等就是記錄歷史事件與過程的文字。只是這樣的地書無法被直接閱讀�����,需要考古學(xué)家將排列有序的文化層年代測定清楚�����,將遺物與遺跡轉(zhuǎn)化成大眾可以讀懂的文字�����,這部地書才能轉(zhuǎn)變成史書�,成為傳播知識(shí)、愉悅大眾的文化產(chǎn)品�。

石器是史前人類留給子孫后代的文化遺產(chǎn),是今人了解歷史�����、破譯遠(yuǎn)古謎團(tuán)的密碼。它們標(biāo)記出遠(yuǎn)古時(shí)期存在哪些歷史過客�,哪些地方被他們踏足,哪些資源被他們利用�����;記錄下哪些工具被制造�����,哪些技術(shù)被發(fā)明�;同時(shí)它們又是文化符號(hào),標(biāo)注了人類思想和心智前行的歷程和自強(qiáng)不息�����、精益求精等社會(huì)屬性的演變過程�;記錄了人類認(rèn)識(shí)自然、改造自然能力的發(fā)展和人地關(guān)系演化的歷史�����,為當(dāng)代人類架起通向過去�����、回訪先祖的橋梁�。

石器,古人類生存的利器

人類沒有翅膀�����,不能像雄鷹一樣自由飛翔�����;沒有尖牙利爪�,無法像獵豹一樣予取予奪;也沒有大象那樣龐大的身軀�,不怒自威。人類本是靈長類動(dòng)物中的一個(gè)弱勢群體�����,我們的祖先靠什么獲得資源�����、保障生命�、延續(xù)種群�����、攀升到食物鏈頂端�?答案應(yīng)該是多重的�,但其中斷不可缺少一點(diǎn):人類擁有石器。

石器是遠(yuǎn)古人類生存的利器�,它延長了人類的手臂,彌補(bǔ)了人類肢體機(jī)能的不足�����。它們既是狩獵采集�����、獲得食物的工具�,也是與兇殘的食肉動(dòng)物搏擊、護(hù)體防身的武器�。隨著時(shí)代的推進(jìn)和技術(shù)的提高,石器越來越精致�����,種類越來越繁多。長柄石矛可以在安全距離內(nèi)搏殺獵物�;石球可以被連接在投石索上高速拋出,擊打逃逸的獵物或來襲的猛獸�;弓箭的出現(xiàn)使人類有了遠(yuǎn)距離射殺獵物和消滅敵人的武器……人類的工具體系在闊步向現(xiàn)代邁進(jìn)。

人類的工具箱中當(dāng)然不會(huì)僅有石器�����,竹木器�、骨角器都在舊石器時(shí)代的遺址中出現(xiàn)過�����。距今30多萬年的德國舍寧根遺址出土數(shù)根修長�����、尖銳的木質(zhì)標(biāo)槍�����,遺址埋藏的大量野馬骨骼應(yīng)該是這類工具的杰作�,類似的木器在中國云南甘棠箐遺址也批量出土過。距今3萬多年的貴州馬鞍山遺址還出土了制作精美�、類別多樣的骨器。這些石器時(shí)代的有機(jī)材料工具都要用石器削砍、制作才能具有工具的形態(tài)和功能�����。

舊石器時(shí)代的人類不但發(fā)明了石器�����,還學(xué)會(huì)了對(duì)火的使用與控制�。有控制的用火緣于人類對(duì)野火的認(rèn)識(shí)與接觸,其中很可能受到打石制器時(shí)火花四濺的啟示�����,至少人類打石取火這項(xiàng)重大技術(shù)發(fā)明與制作和使用石器密切相關(guān)�。人類有了石器,可以砍伐�,可以挖掘,由此發(fā)展出改造環(huán)境�、建造房屋的能力。我們現(xiàn)在居住在溫暖舒適的高樓大廈�,豈能不知最早的建筑緣于石器,是石器開鑿出了現(xiàn)代的物質(zhì)繁榮與精神豐盛�。

石器,人類演化的推手

工具的制作與使用對(duì)于人類這個(gè)物種的形成和演化至關(guān)重要�。人類歷史經(jīng)歷了從初級(jí)到高級(jí)的演化階段�,與此相應(yīng)�,石器技術(shù)也依次出現(xiàn)舊石器時(shí)代最初階段的奧杜威模式、早期階段的阿舍利模式�����、中期階段的莫斯特模式和晚期階段的石葉與細(xì)石葉技術(shù)模式�����。雖然這些技術(shù)模式在世界各地并非以同樣的速度與方式更新?lián)Q代�����,但技術(shù)進(jìn)步與工具復(fù)雜化�����、精致化的大趨勢是一致的�����,說明人類體質(zhì)的改變與技術(shù)的發(fā)展如影隨形�、相輔相成�。

石器等工具是身外之物,人類將自然界中存在的物件加以改造,以彌補(bǔ)�、延伸人類肢體的功能。因此�,制作工具,尤其是制作復(fù)雜工具�,開啟了人類與物理世界對(duì)話的一扇大門,人類開始對(duì)身體之外的物體進(jìn)行掌控�����,并按自己的意愿改變�。隨著工具的制作與使用,人類這方面能力與日俱增�,舊石器時(shí)代晚期的細(xì)石葉工具便是極好的案例。

制作細(xì)石葉工具首先要把石頭改造成特定形態(tài)的細(xì)石核固定起來�,采取間接打擊、壓制等復(fù)雜技術(shù)�����,從其上剝離下細(xì)石葉�,之后匠人將細(xì)石葉截?cái)喑傻镀偳对诠潜?、木柄上組合成利刃,使用中可隨時(shí)用儲(chǔ)備的刀片更換破損的刀片�����。這樣的工具和配件便于攜帶、維修�,成為高度流動(dòng)的狩獵采集人群的生存法寶。如此復(fù)雜的工具制作�����,涉及對(duì)空間�����、形態(tài)�、方向、硬度等物體性質(zhì)的了解和認(rèn)知�����,涉及對(duì)順序�����、過程�����、步驟�����、因果關(guān)系的感知�,需要雙手與身體的協(xié)調(diào)。在此過程中�����,匠人間會(huì)發(fā)生學(xué)習(xí)�����、模仿�、互助等活動(dòng),人的社會(huì)屬性越發(fā)彰顯�����。

實(shí)驗(yàn)觀測表明�,人類在制作工具時(shí),大腦皮層的一些區(qū)域會(huì)有特定反應(yīng)�,尤其是布羅卡氏區(qū)。制作越復(fù)雜的工具�����,大腦越要進(jìn)行復(fù)雜的思考,布羅卡氏區(qū)活躍程度越高�,其結(jié)果就是人類該區(qū)域的相對(duì)面積比其他動(dòng)物都大。而大腦該區(qū)域與語言能力密切相關(guān)�����,由此可以說�����,沒有工具制作�,就不會(huì)誕生人類的語言。工具制作還促使大腦重組�����,大腦會(huì)仿效制造工具的雙手�����,依循雙手和世界互動(dòng)的方式來理解這個(gè)世界�,改造這個(gè)世界�����。大腦額葉中的神經(jīng)元會(huì)因手動(dòng)作而放電,產(chǎn)生鏡像神經(jīng)元�,發(fā)展出前額葉皮質(zhì),幫助大腦進(jìn)一步分工�����,發(fā)展出自我意識(shí)和與他人互動(dòng)的新模式�����。這個(gè)作用與反作用的耦合過程�����,引擎就是石器的制作�。制作石器、手部變化�����、大腦發(fā)育�、語言與心智發(fā)展,構(gòu)成一個(gè)環(huán)環(huán)相扣�、精彩紛呈的人類演化故事�����。

石器�����,來自遠(yuǎn)古的文化使者

石器�����,既是遠(yuǎn)古人類的工具�����,又是文化與歷史的符號(hào)�,記錄了人類篳路藍(lán)縷的演化歷程�����,也標(biāo)記著人類遷徙�����、交流�����、互動(dòng)的線路�。四川稻城皮洛遺址出土的十余萬年前的手斧、薄刃斧�、手鎬等工具,講述了從非洲起源的阿舍利技術(shù)輾轉(zhuǎn)萬里傳播到東方�����,成為古人類開拓青藏高原利器的悠長曲折故事�,期間的凄風(fēng)苦雨、披荊斬棘�����、慷慨悲歌�����,只能在這些石器中找到蛛絲馬跡�����。河北下馬碑遺址出土的赤鐵礦研磨器和用鋒利石片鑲嵌的帶柄石刀,則講述了現(xiàn)代人群起源與擴(kuò)散的故事�����。這些文化標(biāo)識(shí)以前只在舊大陸西部有所發(fā)現(xiàn)�,現(xiàn)在出土于東方人類故鄉(xiāng)的腹地,向我們展現(xiàn)著不同地區(qū)早期現(xiàn)代人群演化的不同路徑和東西方人類自古以來的綿密聯(lián)系�,人類命運(yùn)共同體的根基已經(jīng)深埋于舊石器時(shí)代的地層之中。

對(duì)于今天的我們�,石器是來自遠(yuǎn)古的科學(xué)信使,是先祖派遣的文化使者�。它們出現(xiàn)在布滿科學(xué)儀器的實(shí)驗(yàn)室中,由考古人觀測�����、解讀它們傳遞的科學(xué)信息�����,書寫遠(yuǎn)古歷史缺失的篇章�;它們來到博物館的展臺(tái)上,讓社會(huì)大眾了解遠(yuǎn)古的技術(shù)傳奇�,憑吊回溯先人百萬年的演化之路;它們走進(jìn)中小學(xué)的課本和圖書中�����,點(diǎn)燃孩子們渴求知識(shí)的熱情,在他們心中播下探索未知�����、揭示本源的科學(xué)種子�����;它們現(xiàn)身考古遺址公園的剖面上�����,將歷史與科學(xué)轉(zhuǎn)化為文旅資源�����,造福當(dāng)代社會(huì)�,也提示著現(xiàn)代人群要牢記祖先�����,尊重歷史�����,保護(hù)、傳承先祖饋贈(zèng)的寶貴文化遺產(chǎn)�。

石器,使我們有了歷史�,有了根基,有了科學(xué)�����,有了文化�,有了底蘊(yùn)。靜下心來�,聽,古老的石器在說話……

(高 星)

(責(zé)任編輯:盧相?。?/span>