工作會現(xiàn)場��。人民網(wǎng) 韋衍行攝

人民網(wǎng)北京11月25日電(韋衍行) 二里頭遺址的“城市規(guī)劃”是怎樣的���?古代最早的“糧倉”在哪個年代出現(xiàn)?新石器晚期的手工業(yè)又有著怎樣的發(fā)展……11月25日���,國家文物局在京召開“考古中國”重大項目重要進展工作會���,聚焦夏文化和新石器晚期的考古發(fā)現(xiàn)。

記者從會上獲悉���,河南偃師二里頭遺址���、安徽蚌埠禹會村遺址��、河南周口時莊遺址��、河南葉縣余莊遺址���、河南南陽黃山遺址等5個考古項目取得重要發(fā)現(xiàn),將有力推動夏文化研究���、中原地區(qū)文明化進程研究等重大學(xué)術(shù)課題。

河南偃師二里頭遺址

“九宮格”式布局更加清晰

二里頭都城中心區(qū)的多網(wǎng)格式布局示意��。匯報者供圖

河南偃師二里頭遺址中心區(qū)“九宮格”式布局��、“井”字形主干道路網(wǎng)絡(luò)面貌更加清晰��,新發(fā)現(xiàn)宮殿區(qū)南��、北兩側(cè)道路自宮西路向西延伸400余米��,在宮西路以西新發(fā)現(xiàn)一條南北向的道路��,道路兩側(cè)有墻垣��,將二里頭遺址劃分為多個方正��、規(guī)整的網(wǎng)格區(qū)域,多個網(wǎng)格內(nèi)均曾發(fā)現(xiàn)不同等級的建筑基址和墓葬��,顯示出分區(qū)而居��、區(qū)外設(shè)墻��、居葬合一的結(jié)構(gòu)布局���。

二里頭都城中心區(qū)西南路口���。匯報者供圖

二里頭遺址規(guī)模較大、布局規(guī)劃有序���,初步推測二里頭遺址應(yīng)是王國的權(quán)力��、祭祀��、禮儀��、經(jīng)濟等方面的核心區(qū)域��。二里頭遺址���、二里頭文化所處的年代��、區(qū)域��、文明發(fā)達程度��、發(fā)展階段等諸多因素均與文獻記載中的夏王朝相符合���,為中國早期國家形成、夏文化研究提供了重要依據(jù)��。

安徽蚌埠禹會村遺址

為古史傳說研究提供重要線索

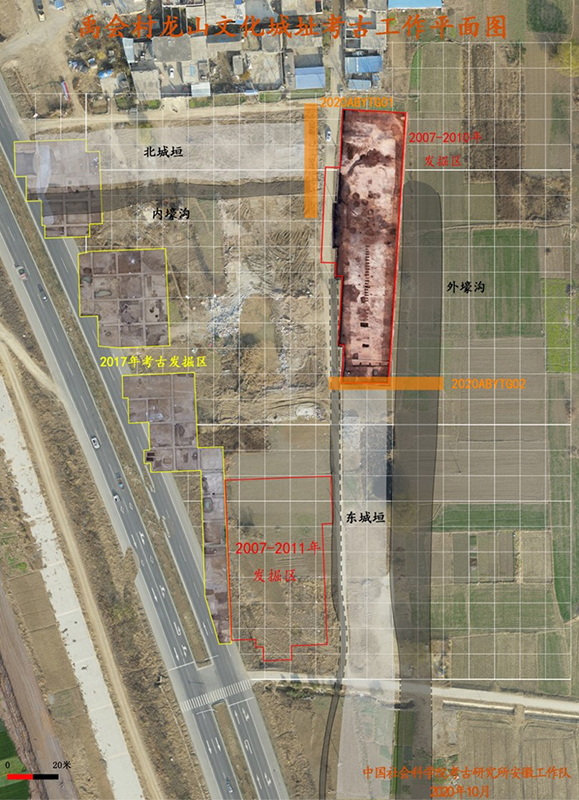

2020年禹會村龍山文化城址考古工作平面圖���。匯報者供圖

安徽蚌埠禹會村遺址發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)一座龍山文化城址,年代距今4400年至4100年��,整體規(guī)模超過18萬平方米?��,F(xiàn)存東��、北兩段城墻���,長300米至600米。城墻均堆筑而成��,僅存城墻基礎(chǔ),寬18米至25米���。

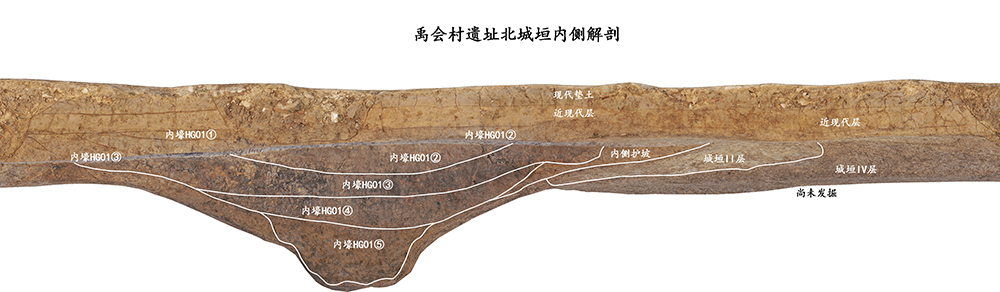

禹會村龍山文化北城垣內(nèi)壕溝���。匯報者供圖

禹會村龍山文化城址內(nèi)分布有密集的人類生活遺存,城墻內(nèi)外分別挖有壕溝���。壕溝環(huán)繞的城址結(jié)構(gòu)具有鮮明地域特色���,外壕淺而平緩,內(nèi)壕深而狹窄���,推測不僅與堆筑城墻的取土行為有關(guān)��,還應(yīng)該是城垣特殊的防水��、排水功能的體現(xiàn)��。禹會村龍山文化城址是迄今考古發(fā)現(xiàn)淮河中游地區(qū)規(guī)模最大的龍山文化城址���,是江淮地區(qū)文明化進程的重要實物資料,也為古史傳說的研究提供重要線索���。