2024年12月17日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十九號航天員蔡旭哲(上)、宋令東(下)在氣閘艙艙門內外工作的畫面�。

新華社記者 李 杰攝

2023年9月21日,在北京航空航天大學�,學生收看神舟十六號航天員乘組講授的“天宮課堂”第四課。

新華社記者 鞠煥宗攝

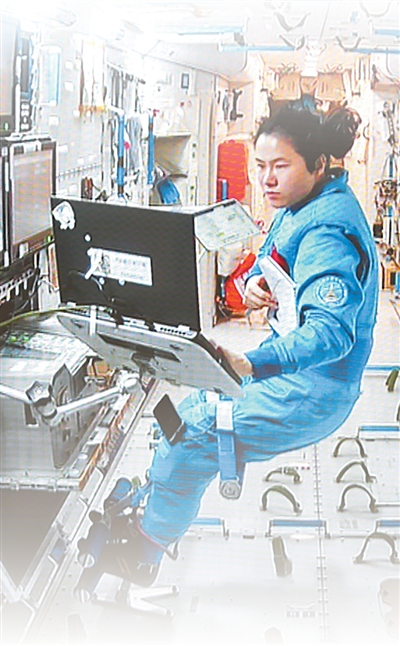

2025年1月20日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十九號航天員王浩澤在空間站組合體艙內協(xié)同工作的畫面�����。

新華社記者 劉 芳攝

2025年6月26日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的神舟二十號航天員陳中瑞在空間站組合體艙外工作的畫面�。

周柯毅攝

習近平總書記指出,“加快實現(xiàn)高水平科技自立自強�,是推動高質量發(fā)展的必由之路�。”黨的二十屆四中全會把“加快高水平科技自立自強�,引領發(fā)展新質生產力”確定為“十五五”時期經濟社會發(fā)展的主題之一,并在準確把握未來5年發(fā)展大勢的基礎上系統(tǒng)部署了戰(zhàn)略任務�����。

落實四中全會精神�����,加快高水平科技自立自強�����,時不我待。廣大科技工作者正以飽滿的熱情�、無窮的潛力和創(chuàng)新活力開啟新的奮斗征程。

——編者

大漠蒼茫�����,胡楊颯颯�����。10月31日�����,神舟二十一號航天員乘組從酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心出發(fā)飛向中國空間站�。“天宮”迎來新訪客�,書寫太空新篇章。

2022年12月31日�����,國家主席習近平在二〇二三年新年賀詞中鄭重宣布�,“中國空間站全面建成”。

建成1000多天以來,中國空間站安全平穩(wěn)運行�,累計支持7個航天員乘組在軌工作生活,支撐200余項空間科學與應用項目�����,展現(xiàn)了自力更生�����、自主創(chuàng)新的中國科技力量�����,彰顯了航天人建設航天強國�����、攀登科技高峰的創(chuàng)新情懷�����。

人工智能大模型�、智能機器人�����、最新無線通信系統(tǒng)……空間站科技感十足

空間站里,經常能看到一幕場景:航天員“飄”至艙體中間�,伸手一夠,借助艙體吊環(huán)來個帥氣的引體向上�����,一會兒蹬蹬太空自行車�,一會兒又在太空跑臺上奔跑?����?臻g站內設置了專門的鍛煉區(qū)�����,幫助航天員鍛煉力量�����、降低失重影響�����。

今年7月發(fā)射的天舟九號貨運飛船攜帶的太空包裹里,有一件給空間站添置的新健身器材——“核心肌肉鍛煉裝置”�����。抵達空間站后�,它被安裝在問天艙的艙壁上,用來強化和提升航天員的核心肌肉功能�����,減緩椎旁肌肉萎縮以及返回后的肌肉疼痛�。

1000多天里,像健身器材這樣的“新家當”源源不斷地被送往“天宮”�。空間站“星景房”的環(huán)境和設施持續(xù)優(yōu)化�����,越住越好�。

“空間站實現(xiàn)了無線通信系統(tǒng)升級�����?����!敝袊臻g站地面保障支持團隊科研人員、中國航天科技集團五院湯溢說�,當前的“太空之家”,采用了最新一代商用無線通信技術�,確保航天員艙內以及艙外無線通信的穩(wěn)定暢通。

空間站還開展了智能物資管理系統(tǒng)升級�����。由于空間站物資種類繁多�����、數(shù)量龐大�,航天員每天從事物資管理的工作量巨大。為此�,神舟十九號和神舟二十號任務期間,陸續(xù)上行安裝了智能門禁系統(tǒng)�����,可以自主記錄每個物資轉移的位置�,大幅節(jié)省了航天員精力,提高了物資管理效率�����。

“為了讓航天員睡得更香更踏實,空間站更換了睡眠區(qū)的門�����?!睖缯f,“新的門采用了新型材料�、新的結構以及鎖合設計,實現(xiàn)了更好的隔音隔光效果�。”

有意思的是�����,除了航天員乘組定期入住�,空間站還經常迎來眾多有趣的“住戶”。

在“太空菜園”�����,綠油油的生菜長勢喜人�����。微重力環(huán)境下�,灌溉水管上吸著一顆渾圓的水珠,輕輕一戳�����,水珠迅速被培養(yǎng)皿里的土壤吸收�����。除了生菜�,水稻、擬南芥等植物�����,果蠅�����、斑馬魚�����、渦蟲�����、小鼠等動物也都陸續(xù)“入住”,茁壯成長�����,為“天宮”增添了勃勃生機�����。

在中國空間站里�����,還有一類特殊的太空電子訪客�����。比如“悟空”人工智能語言大模型�、管道檢測機器人、“小航”機器人等人工智能助手�,它們?yōu)楹教靻T在軌工作提供智能化、專業(yè)化幫助�。

后續(xù),中國空間站將迎來更加多樣性的來訪飛行器,面臨更加密集的交會對接和?����?咳蝿?����,也將開展艙段擴展�����,建成“十”字構型等�,增加新的對接口�,提升航天員駐留和載荷支持能力。

湯溢表示�����,下一個1000天�,團隊希望通過努力,持續(xù)引進更加先進的科學技術�,提升空間站智能化、自主性水平�,更好地支持航天員在太空工作生活。

太空實驗項目進展順利,在一些基礎科學領域超出科研人員預想�,帶來額外驚喜

中國空間站里,每天都有科學實驗�����。

問天實驗艙的“水族箱”里�����,斑馬魚穿梭于金魚藻之間�����,宛如在水中蹁躚的精靈�。這套小型二元水生生態(tài)系統(tǒng)隨神舟十八號乘組來到太空,實現(xiàn)了我國在空間站培養(yǎng)斑馬魚及在軌產卵的突破�����。

神舟二十號乘組期間�,斑馬魚再上空間站。這次�����,斑馬魚是被用于研究微重力對高等脊椎動物蛋白穩(wěn)態(tài)的影響,探尋未來人類在長期宇宙航行中對抗骨量下降和心血管功能紊亂的防護方法�����。

通過航天員手持攝像機拍攝的畫面�,可以觀察到長出嫩芽的擬南芥,用來研究微重力環(huán)境下如何調控植物細胞結構和功能�����。航天員仔細穿戴好實驗手套�,小心翼翼地取出腦類器官芯片相關的實驗用品�,認真開展實驗�,以此探索太空環(huán)境對人腦健康的影響……

造船為建站�����,建站為應用�。

中國科學院空間應用工程與技術中心應用辦公室副主任郭曉曉介紹�,過去的1000多天,空間應用系統(tǒng)團隊重點關注3個方面:實驗設施是否安全�����,實驗項目是否順利,目標成果是否實現(xiàn)�。

目前,中國空間站核心艙�、問天實驗艙、夢天實驗艙共有25個標準實驗空間�,其中14個實驗柜由中國科學院研制,這些實驗柜突破了輕量化�����、大承載的結構動力學設計等技術難題�,承載比達到國際空間站的2倍以上,可以用較小的承載代價搭載更多的科學載荷上天�����,能夠滿足科學家未來10年的科學研究需求�。

郭曉曉告訴記者,空間科學與應用項目大致分為三方面:圍繞空間生命科學與生物技術�、空間材料科學、微重力基礎物理�����、微重力流體物理�、微重力燃燒科學�、空間新技術等領域開展的科學研究項目�����;具有創(chuàng)新性�����、瞄準前沿熱點方向的新興科學�����;具有應用導向的搭載項目�����?!罢w來看�����,這些實驗項目進展非常順利�,甚至在一些基礎科學領域,還超出了科研人員的預想�,帶來許多額外的驚喜�?����!惫鶗詴哉f�����。

從產出看�����,過去1000多天�����,中國空間站持續(xù)涌現(xiàn)高水平成果�,各領域科學團隊著眼國家重大需求進行深度挖掘,產出了系列原創(chuàng)性�、前沿性、創(chuàng)新性成果�����,部分成果已實現(xiàn)轉移轉化和推廣應用�。例如�����,首次在微重力條件下開展了銦硒半導體晶體生長研究�����,成功獲得了高質量銦硒單晶�����,研發(fā)的場效應晶體管原型器件電子遷移率與地面器件相比提高了3至4倍�����,開啟電流�、開關比及穩(wěn)定性等關鍵指標顯著提升�����,在高速電子器件�����、光電子器件�、光探測器及柔性電子學等領域具有極大應用潛力。

下一個1000天�,中國空間站還將陸續(xù)開展更多研究項目,促進我國空間科學�����、空間技術�、空間應用全面發(fā)展。

天�、地、數(shù)字“三個空間站結合”的運營體系�����,為中國空間站長期在軌穩(wěn)定運行提供支撐

過去的1000多天�,神舟家族太空接力、載人航天捷報頻傳�����,“天宮”穩(wěn)定運行�����、航天員“感覺良好”�����,這背后離不開中國空間站地面保障支持團隊的傾力付出。

“一開始�����,我們每個人都對中國空間站有著自己的不同想象�����。等到它全面建成�,我們再去看,又都覺得比我們每個人想象的還要好�����?����!敝袊臻g站地面保障支持團隊�����、中國航天科技集團五院一位科研人員說�,接下來的工作重點,就是把“太空之家”運營好�����,不負重托�����、再立新功�。

天上有一座中國空間站,其實地面還有兩座“中國空間站”�����。

其中一座是與天上一模一樣的“電性空間站”�,由中國航天科技集團研制,讓中國空間站的研制建造和在軌運營都能在地面得到充分技術驗證�,為太空中的中國空間站提供保障。

還有一座是“數(shù)字空間站”�����,能夠提供任務前仿真預示�����、任務中數(shù)字伴飛、任務后狀態(tài)評估等仿真驗證支持�����。

這三者共同構成天�����、地�����、數(shù)字“三個空間站結合”的運營體系�,為中國空間站長期在軌穩(wěn)定運行提供了強力支撐。

湯溢介紹�,團隊延續(xù)“365天×24小時”的全年全天候值守模式,開展數(shù)據監(jiān)視�����、健康趨勢判讀�����、重大任務支持�����、故障處置等任務�。

例如,當空間站的某些設備需要更換�,航天員會取出新產品,然后根據操作手冊進行安裝�,同時與地面保障支持團隊發(fā)起天地視頻通話,溝通安裝細節(jié)�����、確認更新狀態(tài)�。尤其在航天員開展空間科學實驗、太空授課�、出艙活動時,天地雙方都會實時充分溝通�����,確保任務順利執(zhí)行�����。

面向下一個1000天,發(fā)揮中國空間站“太空母港”的作用�,是團隊探索的重要方向。

湯溢表示�,中國空間站具有資源豐富、有人值守�、智能化水平高的獨特優(yōu)勢,通過制定標準化服務模式及接口�����,開展各領域飛行器在軌服務等�����,有望帶來更廣闊的發(fā)展空間�����。按照空間站任務規(guī)劃開展的“巡天空間望遠鏡”研制任務�����,也正在扎實推進�����。

“我們堅持了1000天,還會堅持很多個1000天�,一定會繼續(xù)把空間站照料好?����!边@是空間站地面保障支持團隊的心聲�����。(本報記者 劉詩瑤)